1 |IMPACT DE LA VARIATION DES PARAMETRES DU CLIMAT SUR LA PREVALENCE DU PALUDISME DANS LA VILLE DE BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

IMPACT OF CHANGING CLIMATE PARAMETERS ON MALARIA PREVALENCE IN THE CITY OF BANGUI (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC)

Mots-clés:

Bangui| Paludisme| prévalence| température| humidité|Résumé

Le paludisme est une affection essentiellement liée à l’eau. Les vecteurs et les agents pathogènes ne peuvent survivre et se reproduire qu’en présence de l’eau. La transmission du paludisme est donc liée, en partie, à des conditions d’humidité et de température optimales pour le développement des anophèles. L’objectif de ce travail est d’établir la concordance entre les variations mensuelles des paramètres climatiques et la prévalence du paludisme à Bangui, ville située à l’orée de la zone équatoriale. La méthodologie utilisée est la superposition des données mensuelles de l’humidité atmosphérique, de la température et de la pluie à celles de la prévalence mensuelle du paludisme. La démarche est analytique et inductive. Elle se fonde sur l’analyse de la prévalence mensuelle du paludisme et les liens de causalité avec le rythme hygrométrique, thermique et pluviométrique sur la période de 2010 à 2017. Les résultats obtenus ne montrent pas clairement la concordance entre la prévalence du paludisme et les paramètres climatiques, du fait de la complexité des liens entre ces paramètres et le paludisme. Le climat n’est pas un intervenant unique dans la prolifération du paludisme à Bangui. De ce fait, la différenciation temporelle de la prévalence du paludisme liée au climat représente encore un défi pour le Centrafrique. Il est donc essentiel d’orienter de nouvelles études sur les facteurs de prévalence du paludisme.

Introduction

Avant l’avènement des « changements climatiques », la climatologie avait peu intéressé les géographes et les historiens des sciences (P. Pagney, 2013, p. 8). La conférence de Rio sur le climat de 1992 a créé une très importante stimulation pour les recherches en climatologie (P. Pagney, 2013, p.6). On assiste même à l’arrivée des scientifiques, autres que des géographes, dans le champ de la climatologie et à l’explosion de publications scientifiques. Cette conférence a projeté le climat sur le devant de la scène, à tel point qu’aujourd’hui, le monde vit ce qu’il conviendrait d’appeler le « climateland » ou le « monde des questions climatiques » (P.R. Oyono, 2015, p. 20). On assiste à un foisonnement de thématiques concernant le climat. Le climat est ausculté dans tous les sens. Même le terme de « gouvernance climatique » a été mis à jour avec un discours prolifique (A. Dahan, 2014, p.14).

La conférence de Rio a donc inauguré un espace de dialogues, de controverses et même de tensions entre les différents acteurs du climat. Ce « monde des questions climatiques » n’est cependant pas une Tour de Babel où chacun a son langage (P.R. Oyono, 2015, p. 26). Bien au contraire, en dépit des possibles divergences de vues, il y a un langage commun et une vision commune : la recherche d’une meilleure compréhension du climat et des mutations qu’il génère afin de faire de la climatologie un outil de résolution des problèmes sociaux et de préservation de l’humanité. Etant entendu que l’arène du climat reste un vaste champ d’expériences, chaque acteur tente d’apporter sa contribution.

Dans cette arène, la bioclimatologie humaine, longtemps méconnue, cherche un terrain fertile pour s’exprimer et jouer son rôle social. C’est dans cette dynamique que nous voulons lancer les bases d’un travail fondé sur les possibilités de partir de la réflexion théorique pour l’introduction de la bioclimatologie humaine dans les stratégies transformatives, en prenant en compte le fait que le climat exerce une influence considérable sur les conditions de santé et de maladie. Cette démarche induit la question des risques pathologiques liés au climat.

Il y a risque pathologique chaque fois que, du fait de l’état de l’atmosphère, une altération de l’état de santé humaine a une probabilité de se produire. Le climat peut alors agir indifféremment, soit comme véritable facteur causal, soit comme facteur précipitant, soit encore comme simple facteur déclenchant de la maladie. Le terme risque inclut la double connotation d’un évènement aléatoire et d’un phénomène dommageable (A. Renaud, 1986, p. 8). Dans ce contexte, la question de la bioclimatologie humaine met en jeu un éventail de préoccupations, mais pour cet article, nous nous interrogeons sur un aspect précis : « I’impact de la variation des paramètres du climat sur la prévalence du paludisme dans la ville de Bangui ».

De nombreux arguments permettent de penser que le climat influence l’épidémiologie du paludisme (O. Ndiaye et al 2001, p.1). C’est dans cette optique que, pour ce travail introductif, nous nous proposons de mener une réflexion sur la manière dont le paludisme affecte la santé de l’homme au regard du climat.

En République Centrafricaine, tout état fébrile, toute fièvre, toute asthénie, toute fatigue, tout désordre gastrique, tout fléchissement dans l’état de santé, fait penser immédiatement et surtout inconsciemment au paludisme, « j’ai le palu ». C’est dire l’importance de cette affection qui monopolise totalement le subconscient du centrafricain.

Le paludisme sévit à l’état endémique et tient une place essentielle dans les pathologies observées en Centrafrique car c’est la première cause des consultations médicales (40%) (Ministère de la Santé, 2010, p.32). En termes de prévalence, le paludisme (simple et grave) arrive en tête avec 16,46% devant les infections respiratoires aiguës (IRA) 12,11% et les maladies diarrhéiques 11%. La prévalence du paludisme stricto sensu s’est maintenue de 51,48% en 2014, à 50,18% en 2017. L’incidence annuelle du paludisme à Bangui est de 16,49sur une population d’environ 1 200 000 habitants (ICASEES, 2015). En termes de mortalité, les décès annuels dus au paludisme arrivent en tête avec 38,83% devant la tuberculose 14,03%, l’anémie 13,58% et les méningites 10,01% selon les données du SNIS (2017 – 2021, p. 31).

La Centrafrique fait face à un seul type de paludisme, le plasmodium falciparum. Il est le plus virulent et le plus redoutable par ses complications (accès pernicieux). Les vecteurs (les moustiques) et les agents pathogènes (parasite) ne survivent et ne se reproduisent que dans conditions climatiques optimales de pluie et de température (J. Awodabon, 2017, p. 29). Le paludisme reste un problème de santé publique en République Centrafricaine cependant à dans la ville Bangui, située à l’orée de la zone équatoriale, l’influence des paramètres du climat sur sa prévalence mérite d’être éclairé. L’objectif de ce travail est d’établir la concordance entre les variations mensuelles des paramètres climatiques et la prévalence du paludisme à Bangui en d’autres termes, nous nous proposons de mener une réflexion sur la manière dont le rythme hygrométrique, thermique et pluviométrique se répercute sur l’évolution de la prévalence du paludisme. Il s’agit de comparer la variation chronologique des affections palustres en lien avec les paramètres du climat dans la ville de Bangui.

Méthodologie

1. Outils et méthodes

1.1. Présentation de la zone d’étude

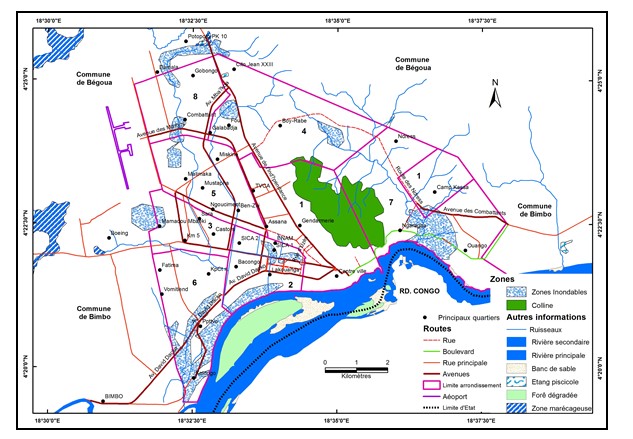

La ville de Bangui, objet de l’étude, est située entre 04°15’2’’ et 04°27’ de latitude Nord et entre 18°24’15’’ et 18°32’ de longitude Est (carte n°1). Sa superficie avoisine 67 km2 avec une population d’environ 800 000 habitants selon l’Institut Centrafricain des Statistiques, des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES, 2015). La ville est située à l’orée de la forêt tropicale humide secondarisée presque à cheval sur l’équateur. Cette position lui confère un comportement climatique favorable à l’endémicité du paludisme.

Carte n° 1 : Localisation et présentation de la Ville de Bangui

Source : Ministère de l’Administration du Territoire, 2020, Réalisateur: Lacceg

1.2. Données et méthodes

1.2.1. Données pathologiques

En Centrafrique, les données épidémiologiques en relation avec le climat sont rares. Les responsables de la Santé basent leur appréciation quantitative des pathologies sur les données de détection passives : les statistiques des hôpitaux. Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte et la synthèse, à postériori, des données existantes sur le paludisme. A ce titre, l’observation en représente une dimension essentielle.

Les données du paludisme sont celles collectées dans les formations sanitaires publiques et privées des services du paludisme du Ministère de la Santé Publique. Les supports des données étant entre autres, le registre des malades consultants à titre externe, le registre des malades hospitalisés, des services et des diverses fiches techniques de consultations (SNIS, 2010-2017, p.7). Ces données ont permis de quantifier le nombre d’affections du paludisme à Bangui et leur évolution dans le temps.

1.2.2. Données climatologiques

Les données climatiques (humidité atmosphérique, température et pluviométrie), de la période 1958 à 2017, utilisées pour l’étude, ont été collectées auprès de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) de Bangui-M’poko.

1.2.3. Méthodes

Après un contrôle de cohérence, les données climatologiques manquantes (0,4 %) ont été comblées par la méthode de la régression linéaire. L’homogénéité des données pluviométriques a été vérifiée par le test de double cumul. Aucune rupture significative n’apparaissant sur la droite des totaux pluviométriques annuels cumulés au cours des 60 années, les données sont donc continues et homogènes. Elles ont utilisées pour caractériser le climat.

Les traitements des données climatique et pathologique ont été effectués à l’aide d’Excel pour la superposition des courbes d’évolution annuelle des affections du paludisme à celles des variables climatiques. Le traitement des cartes s’est effectué avec le logiciel QGIS.

L’étude est simplifiée, limitée à l’observation et l’interprétation du rythme mensuel des paramètres climatiques en rapport à l’évolution mensuelle du nombre de cas du paludisme enregistré dans les formations sanitaires. Afin de mieux comprendre les relations entre paludisme et lesdits paramètres, la démarche est essentiellement analytique et inductive. On part de l’observation du nombre des cas mensuels de paludisme et l’on cherche un éventuel lien de causalité avec le rythme hygrométrique, thermique et pluviométrique de la période considérée. La méthode utilisée est celle de la simple superposition des courbes des paramètres du climat et du nombre d’affection de paludisme déjà testée dans les travaux de bioclimatologie humaine de J.C. Bomba (1992, p.6), et F. Mendoca (2004, p.158). L’ensemble devant déboucher, logiquement, sur une tentative d’explication de l’évolution temporelle de l’affection au regard des paramètres du climat afin d’établir dans quelle mesure ceux-ci impactent la dynamique de la maladie. Il s’agit d’une démarche naturaliste qui consiste à décrire, à expliquer puis à confronter les variations de l’humidité, de la température et de la pluie avec l’évolution de la prévalence du paludisme en vue de rechercher un facteur explicatif.

Résultats

2. Résultats

Les résultats de l’étude portent sur le cadre de vie de la ville de Bangui qui est à la lisière de la zone équatoriale avec une humidité quasi permanente, de l’impact des paramètres climatiques qui déterminent les conditions de développement des vecteurs du paludisme, ainsi que des études de cas analysés.

2.1. Bangui : un cadre de vie propice au développement du paludisme

Bangui est une ville où la pluviométrie moyenne annuelle avoisine 1560 mm et une température moyenne annuelle de 26,5°C. L’humidité atmosphérique, que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies, reste supérieure à 70% (M. KEMBE, 2007, p.27). Cet environnement climatique est favorable au développement du paludisme. Les zones inondables caractérisent la ville et se sont essentiellement étendues dans des terrains argileux. Ces dépôts se composent d’éléments fins colmatés, sans porosité dans lesquels l’eau ne s’infiltre pas facilement. Ces zones inondables constituent à l’état naturel des gîtes larvaires qui favorisent la prolifération des moustiques et la propagation du paludisme (Carte n°2).

Les eaux pluviales qui débordent des ouvrages de voirie se répandent régulièrement dans les quartiers et causent une stagnation d’eau. La création des carrières dans les quartiers pour prélever les matériaux devant servir à fabriquer des briques favorisent également la stagnation des eaux. Les retenues d’eau ainsi constituées, forment des gîtes larvaires pour plusieurs espèces de moustiques. L’équilibre du cycle biologique du paludisme est intimement lié à l’eau. La simple présence de l’eau, quelque soit sa forme ou sa quantité, favorise le développement du vecteur et augmente le risque d’infection.

Les grandes flaques d’eau, les eaux emprisonnées dans des boîtes de conserve vides, dans les empreintes de pneus de véhicule constituent autant des gîtes larvaires (permanent ou temporaire). La présence des matières organiques, des végétaux et substances chimiques dans l’eau déterminent les types de paludisme (plasmodium funestus et palsmodium falcifarum) plus courant en Centrafrique. Les eaux claires, propres, stagnantes sont favorables au développement des anophèles dont les femelles sont des vecteurs du paludisme.

Carte n° 2 : Zones marécageuses de Bangui  Source : C. R Nguimalet, 2004, Réalisation : Lacceg

Source : C. R Nguimalet, 2004, Réalisation : Lacceg

2.2. Les tableaux cliniques de l’infection paludéenne au regard des paramètres climatiques

La transmission du paludisme à l’homme se fait habituellement par la piqûre infectante de l’anophèle. L’accès palustre simple évolue en 3 phases, la phase d’incubation qui dure de 7 à 15 jours, la phase d’invasion qui se traduit par une forte fièvre 38 - 39ºC associée à des troubles digestifs, des nausées, des vomissements et parfois de la diarrhée. La phase d’état est caractérisée par des frissons. Elle s’accompagne d’une hypotension artérielle, d’une phase d’hyperthermie de 40- 41ºC et de la sudation. L’accès pernicieux palustre ou neuropaludisme est la forme la plus grave. Les symptômes associent une fièvre très élevée 41ºC, des troubles neuropsychiques, des troubles de conscience, des convulsions localisées ou généralisée, la paralysie, la modification des réflexes, voire un coma. On retrouve aussi des céphalées, des urines rouges, des lombalgies violentes, des vomissements, de la fatigue, un état de prostration et une hyper sudation. L’anémie qui en résulte est parfois grave. C’est l’expression la plus remarquable de la gravité du paludisme. (J. Awodabon, 2017, p.43)

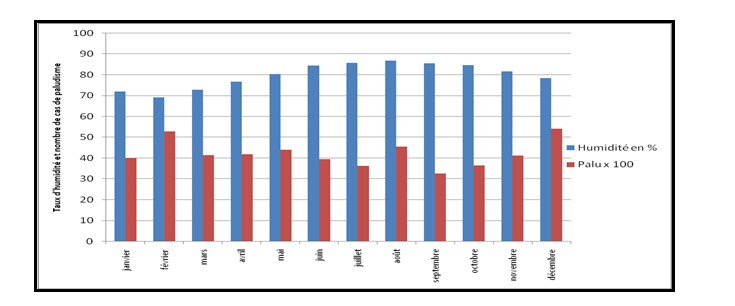

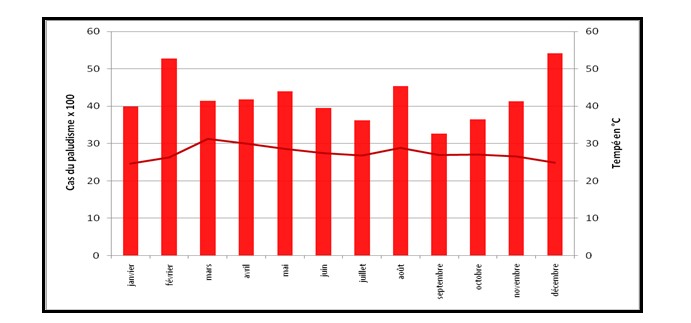

2.2.1. L’influence de l’humidité atmosphérique sur la prévalence du paludisme

A Bangui, l’humidité atmosphérique est quasi élevée tout au long de l’année. A l’exception des mois de janvier et de février où le taux d’humidité est inférieur à 70%, les autres mois sont favorables à la ponte, à l’éclosion des larves, à la prolifération des anophèles adultes et à l’infection de l’homme sain. En cette période, le taux d’humidité lié à l’harmattan entraîne une mortalité considérable des anophèles femelles adultes qui, réduisent fortement leur activité et peuvent entrer en hibernation. C’est ce qui entraine la baisse de la prévalence. En mars et avril, la densité des vecteurs diminue sensiblement à cause du tarissement des gîtes larvaires (graphique n° 1). L’humidité relative élevée tout au long de l’année dans la ville de Bangui permet une grande longévité des vecteurs. Les gîtes larvaires naturels et anthropiques sont nombreux et toujours présents avec une densité élevée d’anophèles qui entretiennent la transmission du paludisme.

Ce niveau d’infection paludéenne quasi permanent permet de positionner Bangui dans le groupe I selon la classification de Wilson, c'est-à-dire une zone où la transmission se maintient pratiquement toute l’année avec seulement des minimes variations saisonnières.

Graphique n° 1 : Evolution mensuelle des cas de paludisme au rapport au taux d’humidité

Source: JC. Bomba et al., 202

2.2.2. La température

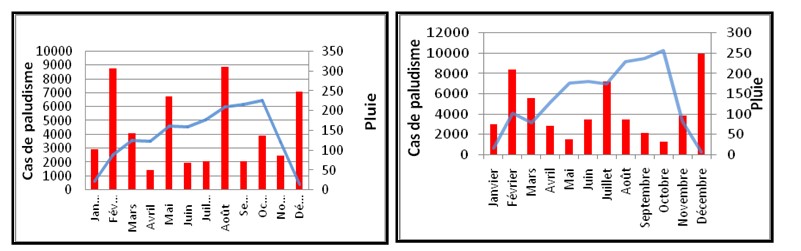

La température influence la durée du développement sporogonique du parasite, la durée du développement pré-imaginal du vecteur et la survie de l'anophèle adulte (O. Ndiaye et al., 2001, p.25). Le Plasmodium falcifarum, le cas le plus courant à Bangui ne résiste pas à des températures supérieures à 35°C et aux températures inférieures à 18°C (F. Mengue-Mandja, 1996, p.17). Dans le contexte de la ville de Bangui, les températures maximales ne dépassent le seuil de 30°C que le mois de mars ; les minimales se situent au-dessus de 18°C. Les conditions thermiques sont alors favorables, aussi bien en saison sèche qu’en saison de pluie, au développement des larves, à l’éclosion des adultes et à la propagation du paludisme. La température élevée associée à la permanence des eaux dans les latrines, les dépôts d’ordures et autres réceptacles créent les conditions écologiques favorables de la prolifération des moustiques et les possibilités d’infections (graphique n° 2).

Graphique n° 2 : Evolution mensuelle des cas de paludisme par rapport à la température moyenne  Source: JC. Bomba et al., 2021

Source: JC. Bomba et al., 2021

2.2.3. La pluviométrie

La variation du volume des pluies et de leur périodicité selon les années et les mois, a une incidence sur la durée de la période de transmission (J. Delmont, 1982, p.119). L’observation du graphique n°3 montre la distribution moyenne mensuelle des pluies de Bangui de la série 1958 à 2017. Elle a une allure bimodale avec un premier pic, pas tout à fait net, pas très prononcé, en mai-juin. Ce n’est vraiment pas un mode. Cette phase correspond plutôt à une baisse pluviométrique « intra-pluviale ». Ce premier pic pluvieux correspond à la remontée de la mousson africaine du sud-ouest vers le nord-est (B. Fontaine, 1990, p.124). Le second mode est un pic centré sur août-septembre-octobre. Les pluies de Bangui sont caractérisées par une saisonnalité peu marquée, un maximum le plus souvent centré en juillet, août, septembre ou octobre, et une forte variabilité interannuelle. L’observation des rythmes pluviométriques moyens mensuels présente globalement trois séquences : les mois de faible pluviométrie : décembre, janvier et février (< 50 mm), les mois de pluviométrie moyenne comprise entre 50 à 150 mm sont : avril, octobre et novembre et les autres de pluviométrie élevée (>150mm). Toutefois, ces dernières années, l’évolution du climat connait quelques mutations liées aux changements climatiques (J. C. Bomba et al., 2017, p.3).

Les vecteurs (les moustiques) et les agents pathogènes (parasite) ne survivent et ne se reproduisent que dans conditions climatiques optimales de pluie et de température. S’il n’y a pas d’eau, il n’y aura pas de gîtes larvaires, ni de populations anophéliennes. En l’absence de collection d’eau, le cycle épidémiologique du paludisme est brisé. C’est dire l’importance de l’eau dans la transmission du paludisme.

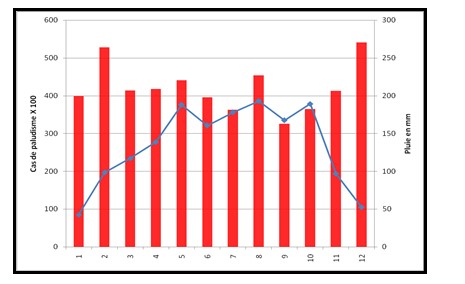

Graphique n°3 : Evolution mensuelle des cas du paludisme par rapport à la pluviométrie moyenne

Source: JC. Bomba et al, 2021

Au regard de la pluviométrie moyenne, l’évolution du paludisme au cours des différents mois de l’année résulte de la permanence de la transmission des parasites à l’homme. Les malades sont enregistrés tous les mois de l’année. Les abats pluviométriques mensuels maintiennent en permanence les gîtes larvaires divers qui entretiennent la prolifération du vecteur du paludisme et un niveau d’infection paludéenne élevée. Le sud de la ville Bangui est dans une zone de plaines marécageuses, avec un réseau hydrographique dense qui constituent des lieux de reproduction préférés des moustiques. Plus les événements pluvieux sont fréquents et intenses, plus les surfaces inondables vont augmenter et le nombre de gîtes larvaires submergés vont se multiplier et parallèlement le nombre d’anophèles, donc des cas d’infection.

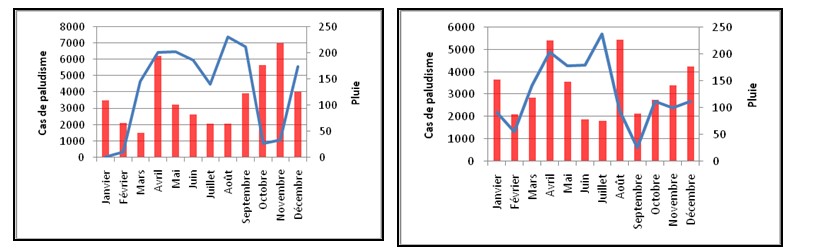

2.3. Les exemples type des relations pluie et paludisme

Pour une meilleure compréhension de l’analyse par année, les graphiques suivant permettent de rendre compte de la relation qui existe entre le nombre de malades diagnostiqués comme paludéens (histogramme) et la pluie présentée ici sous forme de courbe.

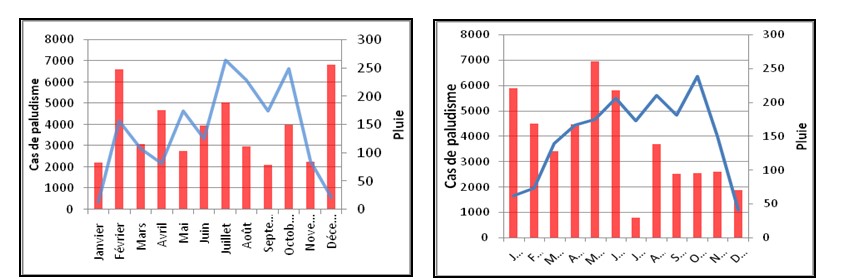

2.3.1. La période 2010 – 2011

En 2010, on remarque que la courbe pluviométrique a progressé continuellement pour atteindre son niveau le plus élevé en octobre (>200mm) avant de connaitre une chute brutale. On relève 4 poussées d’affections du paludisme qui correspondent aux mois de février, mai, août, et décembre (Graphique n°4). Les petites poussées de mars correspondent à la reprise des pluies. Celle du mois de mai correspond à l’installation de la saison des pluies sur l’ensemble de la ville de Bangui. La plus forte poussée des affections paludéennes s’installe au mois d’août qui représente le cœur de la saison des pluies. Celles de décembre, janvier et février correspondent à la saison sèche. La poussée de février 2010 correspondrait à une pluviométrie précoce car dès février, les quantités de pluie dépassent déjà 75 mm. Il y a un recul des affections en juin et juillet alors que c’est la saison des pluies.

En 2011, la courbe pluviométrique connait 4 modes, février, mai, août et octobre. Au niveau des affections, on remarque une similitude avec 2010 (Graphique n°5) caractérisée par deux fortes poussées en février et décembre. La plus forte poussée se retrouve en décembre, en début de saison sèche. La poussée des affections de février correspond à la reprise précoce des pluies en février (100mm) suivie d’une période de latence dans l’infection (mars, avril, mai et juin). Les variations des cas enregistrés du paludisme n’obéissent pas à une relation linéaire stricte avec la pluviométrie.

Graphique n°4 : année 2010 Graphique n°5 : année 2011

Source: JC. Bomba et al., 2021

2.3.2. La période 2012 - 2013

En 2012, l’observation du rythme annuel des pluies montre une allure presque quadrimodale avec des pics en février, mai, juillet et octobre. Les pics sont séparés par des reculs pluviométriques intra saisonnières (avril, juin, septembre). Cette allure pluviométrique correspond aux caractères types de la lisière de la zone équatoriale. Le nombre de cas de paludisme est resté élevé durant toute l’année (Graphique n°6). Il y a eu 3 mois de latence dans la transmission des affections (juin, septembre et novembre). Les pluies ont commencé dès le mois de février (150mm), ce qui peut expliquer le nombre de cas d’affections de paludisme qui est élevé dès le mois de février et qui s’est maintenu durant toute l’année avec 9 poussées (janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et décembre). Les latences dans le nombre d’infections de (juin, septembre et novembre) ce sont installées pendant les pluies. Le rythme pluviométrique de 2013 correspond grossièrement à celui de 2012 avec les pluies qui démarrent dès le mois de février (>50 mm). Les pluies restent élevées durant toute l’année, avec 3 modes qui cette fois sont positionnés en juin, aout et octobre (Graphique n°7). Toute l’année la pluviométrie est restée au-dessus de 50mm. Le seul mois sec est décembre, Cette allure aussi correspond aux caractères types des climats de la lisière de la zone équatoriale qui ne dessine pas toujours les mêmes pulsations pluviométriques d’une année à l’autre. Le nombre de cas d’affections reste élevé durant toute l’année sauf en juillet, septembre, octobre (en pleine saison pluvieuse) et décembre (mois sec). Contrairement aux autres années, on n’enregistre presque pas de cas d’affection pendant les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. Cette situation pourrait s’expliquer par les troubles politico-militaires qui ont ébranlé le pays et qui n’ont pas permis la fréquentation des formations sanitaires et surtout aux formations sanitaires de fonctionner correctement.

Graphique n°6 : année 2012 Graphique n°7 : année 2013

Source : JC. Bomba et al., 2021

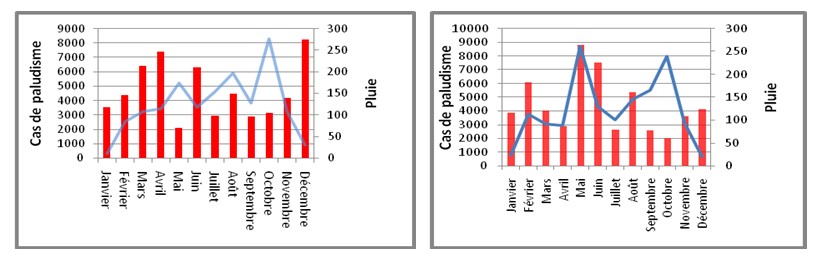

2.3.3. La période 2014 – 2015

Les années 2014 et 2015 ont un rythme pluviométrique d’allure quadrimodale (Graphiques n°8 et n°9). En 2014, les pluies ont commencé dès le mois de février. On constate une évolution en dent de scie du nombre de cas d’affections. Le mois de décembre constitue le pic de l’année 2014. Pourtant c’est le début de la saison sèche. Les mois de mars et avril cumulent également un nombre important de cas de maladies. En 2015, les pluies ont commencé dès février (>100mm), suivi d’un recul pluviométrique en avril (100mm). Ensuite en 2014 tout comme en 2015, les pluies sont restées élevées durant toute l’année. Les deux mois secs sont décembre et janvier. Les nombre de cas d’affections de 2014 et de 2015 se superposent correctement au rythme pluviométrique.

Graphique n°8 : année 2014 Graphique n°9 : année 2015

Source: JC. Bomba et al., 2021

2.3.4. La période 2016 – 2017

En 2016, les premières pluies commencent en février (50mm) et se maintiennent au-dessus de 100mm jusqu’en septembre. Janvier est un mois sec. A partir de septembre, la chute est brutale puis remonte en novembre. Il en est de même pour 2017, janvier est un mois sec. On note deux périodes de recul pluviométrique, en juillet et 3 modes qui s’installent en avril, août et décembre donnant à la courbe une allure trimodale.

En 2016, on note 6 poussées d’affections qui correspondent aux mois de janvier, Avril, septembre, octobre, novembre et décembre. En 2016 et en 2017, de manière globale, le nombre d’affections mensuelles reste anormalement faible durant toute l’année et encore plus faible en 2017 par rapport à la moyenne mensuelle qui est de 4214 cas (Graphiques n°10 et n°11), à l’exception des mois d’avril, octobre et novembre pour l’année 2016 et avril, août pour 2017. En 2016 et 2017, le rythme du nombre de cas d’affections de paludisme ne se superpose pas au rythme pluviométrique mensuel.

Graphique n°10 : année 2016 Graphique n°11 : année 2017

Source : JC. Bomba et al., 2021

Cette période correspond aux élections présidentielles précédées et suivies de désordre politico-militaire, peut expliquer cette disposition. Les violences ont fait déplacer les populations qui se sont retrouvées sur des sites. L’assistance sanitaire humanitaire ne procède pas à un enregistrement méthodique des patients et ne fournit pas les statistiques sanitaires fiables aux autorités.

Conclusion

Conclusion

Ces résultats font ressortir le polymorphisme épidémiologique du paludisme à Bangui. Le lien qui existe entre le paludisme et la pluviométrie est complexe et l'on ne comprend pas encore parfaitement les mécanismes. Il y a à la fois l’évidence de l’action du climat et l’impossibilité de fixer le champ et les modalités précises de cette action. L’action « réelle » du climat est difficile et dans certains cas, impossible à cerner avec précision. Malgré les efforts de recherche menés actuellement, on constate qu’il existe un déficit de connaissances sur les interactions climat-paludisme à Bangui au regard de sa position géographique. On ne dispose pas suffisamment d’informations pour en tirer des conclusions. Pour le paludisme à Bangui, la priorité devrait être d’améliorer la compréhension des déterminants environnementaux, comportementaux et sociaux. En effet, un lien étroit existe entre l’état de l’environnement et l’état de la santé humaine. De nouvelles études sur la prévalence du paludisme devront permettre de parvenir à une hiérarchisation des facteurs de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne.

Références

Références bibliographiques

AWODABON Jérémie, 2017, « Paludisme et grossesse, aspects épidémiologique et anatomopathologique », Thèse de doctorat en médecine, Université de Bangui, 98p.

BESANCENOT Jean Pierre, 2010, « Changement climatique et santé humaine – mythe et réalité » pollution atmosphérique, numéro spécial, p. 61-67.

BOMBA Jean-Claude, 1991, Les saisons et les maladies endémiques à Bangui : cas du paludisme et de la bilharziose, mémoire de DEA, Université de Bourgogne, 47 p.

BOMBA Jean - Claude, 1999, « Risques climatiques et risques pathologiques en République Centrafricaine », Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 179 p.

BOMBA Jean-Claude et KEMBE Marcel, 2017, « la vulnérabilité climatique : un défi dans un défi » Annales de l’Université série A n°5, p 1-15 p.

BOMBA Jean-Claude, KEMBE Marcel et ZAGUY-GUEREMBO Raoul Ludovic, 2019, « Réflexion sur la bioclimatologie humaine en Centrafrique au regard des changements climatiques», Annales de l’Université de Bangui, série A n°8, p 25-40.

BULLETIN ANNUEL D'INFORMATION SANITAIRE, 2010, MSPP. Bangui RCA.

DAHAN Amy, 2014, « L’impasse de la gouvernance climatique globale depuis vingt ans. Pour un autre ordre de gouvernementalité, in Critique international, n° 62, p. 21-37.

DELMONT Jean, 1982, « Paludisme et variations climatiques saisonnières en savane soudanienne d'Afrique de l'Ouest », in Cahiers d'études africaines, vol. 22, n°85-86, p. 113.

FONTAINE Bernard, 1990, Etudes comparées des moussons indienne et ouest-africaine : caractéristique, variabilité et téléconnexion. Thèse d’Etat, Université de Bourgogne 233 p. +annexes.

INSTITUT CENTRAFICAIN DES STATISTIQUES, DES ETUDES ECONOMIQUES et Sociales (ICASEES), 2015, Résultats d’enquêtes mixtes, Bangui, RCA.

KEMBE Marcel, 2007, Climat, in Atlas de la République Centrafricaine, Editions Enfance et Paix, 170 p.

MENGUE MANDJA Fanny, 1996, « Le paludisme, une affection de la pauvreté », Mémoire de Licence Géographie – Université de Bangui. 35 p.

NDIAYE Ousmane, LE HESRAN Jean-Yves, ETARD Jean-François, DIALLO Aldiouma, SIMONDON François, WARD Michael Neil, ROBERT Vincent, 2001, « Variations climatiques et mortalité attribuée au paludisme dans la zone de Niakhar, Sénégal, de 1984 à 1996 », Volume 11, numéro 1, IRD, Dakar, Sénéga p. 25-33.

NGUIMALET Cyriaque Rufin, 2004, « Le cycle et la gestion de l’eau a Bangui : Approche hydrogéomorphologique du site d’une capitale africaine », Thèse de doctorat, Université de Lyon, 460 p.

NZEYIMANA Henry, DOSSOU-YOVO Doannio, 2002, « Epidémiologie du paludisme dans le sud-ouest forestier de la Côte d’Ivoire (région de Taï), Bull Soc Pathol Exot, p. 89-94.

OLIVIER Timothée et GIRAUD Pierre Noël, 2010, La République Centrafricaine Analyse Environnementale de Pays : Patrimoine Naturel et Croissance Durable, Banque Mondiale OYONO Phil René (2015), « Gouvernance climatique dans le bassin du Congo : reconnaissance des institutions et redistribution », CODESRIA, Dakar, Sénégal 81 p.

PAGNEY Pierre, 2013, « Mon testament de climatologue», Université de Murcie, Espagne, Revue ÉchoGéo (Paris), p. 19-41.

PLAN STRATEGIQUE DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE (SNIS), 2017 – 2021, 2017, Ministère de la Santé, Bangui, RCA.

RENAUD Alain, 1996, « Statistiques épidémiologies », PUF, 127 p.

ROMDHANE Safa Ben, 2017, « Effets du climat et de la pollution de l’air sur la santé respiratoire à Tunis », Géographie Université Sorbonne Paris Cité, 372 p.

Downloads

Publié

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=196

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 BOMBA Jean Claude, KEMBE Marcel et ZAGUY GUEREMBO Raoul Ludovic