8 |EFFETS DES REPRESENTATIONS ET PRATIQUES ALIMENTAIRES SUR L’ETAT DE SANTE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DANS LA COMMUNE DE PORTO-NOVO (SUD-EST DU BENIN)

EFFECTS OF FOOD REPRESENTATIONS AND PRACTICES ON THE HEALTH STATUS OF PEOPLE LIVING WITH HIV IN THE MUNICIPALITY OF PORTO-NOVO (SOUTHEAST OF BENIN)

Mots-clés:

Résumé

L’efficacité du traitement du VIH-SIDA chez les personnes vivantes avec le virus de l'immunodéficience humaine (PVVIH) passe par une prise en charge nutritionnelle adéquate, ce qui n’est toujours pas le cas. L’objectif de l’étude est d’apprécier les effets des représentations et pratiques alimentaires des PVVIH sur leur état de santé dans la Commune de Porto-Novo. Elle est menée à partir d’enquêtes auprès de 52 PVVIH et 5 agents de santé. L’état nutritionnel des PVVIH est apprécié à travers une combinaison d’approches anthropologique et quantitative. Les PVVIH se représentent l’alimentation comme un élément important de leur survie bien que 17,31 % n’aient reçu de prise en charge nutritionnelle. Assurer les besoins alimentaires représente un surplus de dépenses pour 59,62 % d’entre eux. 26,92 % ont un nombre de repas journalier adapté et 21,15 %, un score de diversification alimentaire supérieur ou égal à 4 aliments. Les céréales et tubercules (100 %) ainsi que les fruits et légumes riches en vitamine A (80,77 %) sont plus consommés ; 55,57 % des PVVIH estiment être en bon état de santé ; ce que confirme la valeur des indices nutritionnels (59,62 %). Les pratiques alimentaires associées à l’état de malnutrition chez les PVVIH sont la fréquence alimentaire minimale inadaptée et le minimum alimentaire acceptable insuffisant. Ces résultats révèlent la nécessité d’une éducation nutritionnelle des PVVIH, en même temps qu’une amélioration de leur capacité à faire face aux dépenses alimentaires.

Introduction

Manger ou s’alimenter est un acte social complexe, « un fait social total » qui a de multiples dimensions. Il traduit une réalité profondément ancrée dans la vie quotidienne, qui ne se limite pas aux dimensions sanitaires et nutritionnelles (O. Salemi, 2010, p.92). Des aliments, le corps tire les nutriments nécessaires pour son fonctionnement. Mais manger est avant tout un acte de socialisation en même temps qu’un marqueur social, influencé ici et maintenant à la fois par le groupe social d’appartenance, les capacités matérielles, et les représentations de l’individu.

Selon les organisations spécialisées, une bonne alimentation est également vitale pour permettre à une personne souffrant du SIDA de préserver sa santé et sa qualité de vie (OMS et FAO, 2003 p.10). En effet, les besoins alimentaires des patients séropositifs augmentent en moyenne de 10 % par rapport à une personne bien portante et lorsque les symptômes apparaissent on passe de 30 à 50 %, raison pour laquelle l’infection par le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) peut aggraver ou entraîner la malnutrition. Il est donc indispensable de combler ces besoins grâce à une alimentation adéquate (E.A. Nguewo & G. Winkler, 2008, p.2).

Bien que le rapport à l’alimentation varie aussi en fonction des représentations que l’on a, un bon état nutritionnel est très important dès qu’une personne est infectée par le VIH. A ce stade, l’éducation nutritionnelle donne à la personne une chance de développer des pratiques alimentaires saines et de prendre des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire à la maison, en particulier pour tout ce qui concerne la culture, le stockage et la cuisson des aliments (OMS et FAO, 2003 p.9).

De même, les diverses stratégies adoptées pour endiguer la progression de l’infection dans l’Afrique subsaharienne donnent des résultats satisfaisants et la tendance générale est à la stabilisation depuis 2005 (Rapport UNGASS, 2010, p.3). Cependant, cette région présente une vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire avec des prévalences de la malnutrition encore élevées (UNICEF, 2006). Cette malnutrition n’est pas sans conséquences sur les patients infectés par le VIH. A titre illustratif, C.K. Mwadianvita et al. (2014, p.5) mentionnaient dans leur étude menée chez des enfants de moins de 5 ans vivant avec le VIH, une prévalence de malnutrition globale de 60,2 %. Cette forte prévalence de la malnutrition chez ces enfants pourrait s’expliquer par la relation possible entre le VIH/sida et les pratiques alimentaires.

Au Bénin, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH/SIDA est évalué à plus de 70 000 (ONUSIDA, 2020, p.19). Toutefois, la prévalence de la malnutrition chez ces patients est généralement inconnue, et, les études nutritionnelles auprès des adultes vivant avec le VIH au Bénin sont rares (J.P.M. Sourou, 2021, p.2), malgré que la mortalité des patients infectés par le VIH malnutris soit six (06) fois plus élevée que celle des patients ayant un bon état nutritionnel (S.P. Eholié et P-M. Girard, 2017, p.86).

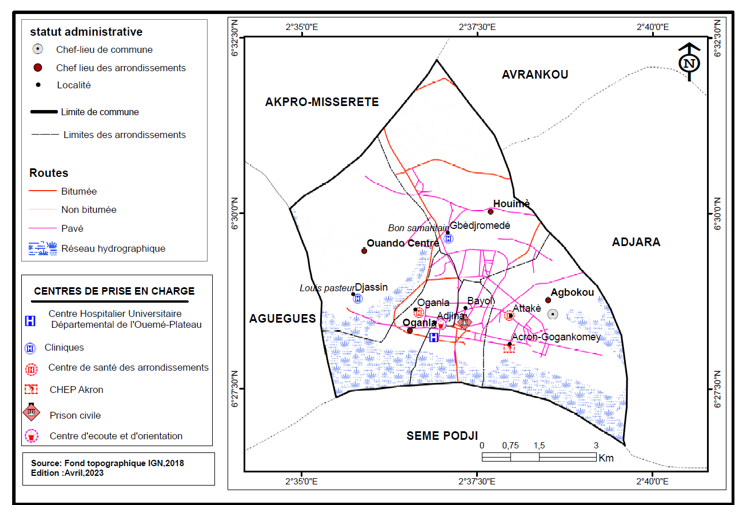

A Porto-Novo (figure 1) au Bénin, la prise en charge sanitaire des PVVIH Sida se fait sur sept sites à savoir : le Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé-Plateau (CHUD-OP), les centres de santé d’Attaké et d’Oganla, la Clinique Louis Pasteur de Porto-Novo, l’hôpital bon samaritain, le CHEP Akron et la maison d’arrêt de Porto-Novo. Le Centre d’Information et de Prise En Charge (CIPEC) est beaucoup plus réservé à l’écoute des PVVIH et à leur orientation.

Carte n°1 : Spatialisation des sites de prise en charge des PVVIH Sida dans la Commune de Porto-Novo

Au-delà des prises en charge médicale et psychosociale, la prise en charge nutritionnelle s’impose aujourd’hui dans la prise en charge globale du sujet vivant avec le VIH (O. Aké-Tano, 2015, p.22).

Au Bénin, le Programme National de Lutte contre le SIDA/IST (PNLS) du Ministère de la Santé a élaboré un document de politique, normes et procédures pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cette politique intègre la prise en charge nutritionnelle avec divers objectifs. De même, les acteurs de cette prise en charge ainsi que les modalités sont définis (Ministère de la Santé 2012, p.103). En plus, il fournit des recommandations pour la prévention et le traitement de la malnutrition. Toutefois, Selon diverses institutions, les PVVIH sont plus sujets à la malnutrition (OMS, 2005, p.3) avec comme ultime conséquence le décès (USAID, 2004, p.4). Dans la Commune de Porto-Novo, la prise en charge nutritionnelle des PVVIH n’est pas systématique. Et, pour contrecarrer les effets de la maladie sur leur état de santé, ils choisissent leur alimentation en fonction de l’importance perçue ou par expérience personnelle ou rapportée. Dans ce contexte, la principale question de recherche qui se pose est de savoir, quels effets ont les représentations et pratiques alimentaires des PPVIH sur leur état de santé. Pour y répondre, les questions subsidiaires suivantes sont posées :

-

quel est le contenu de la prise en charge nutritionnelle des PVVIH ?

-

quelles sont les représentations et pratiques alimentaires des PVVIH de Porto-Novo ?

-

quelles influences ont ces représentations et pratiques alimentaires sur leur état de santé ?

Pour répondre à ces questions, une méthodologie est adoptée.

Méthodologie

1. Données et méthodes

Cette étude descriptive et analytique s’appuie sur des enquêtes qualitatives et quantitatives. La méthodologie de recherche est séquencée en collecte des données, traitement des données et analyse des résultats.

1.1. Collecte des données

Les données d’étude sont issues de sources primaires et secondaires.

Les données primaires proviennent des entretiens. Elles s’intéressent au contenu de la prise en charge et sa portée nutritionnelle, aux représentations et aux pratiques alimentaires des PVVIH ainsi qu’à leurs effets sur leur état de santé. Elles sont obtenues auprès des PVVIH et du personnel sanitaire des centres de prise en charge et des responsables du Centre d’Information et de Prise En Charge (CIPEC).

Quatre centres de prise en charge à savoir le Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé et du Plateau (CHUD-OP), la Clinique Louis Pasteur de Porto-Novo et les centres de santé d’Attaké et d’Oganla sont retenus sur les sept car fournissant des traitements au PVVIH depuis plus d’un an. Au total, 473 PVVIH suivent régulièrement les traitements dans ces centres.

Parmi ceux-ci, les PVVIH à enquêter doivent répondre cumulativement aux trois critères suivants :

-

donner son consentement à participer à l’étude ;

-

avoir commencé le traitement depuis au moins un an dans l’un des centres retenus ;

-

être âgé d’au moins 18 ans quel que soit le sexe.

Sur cette base, 52 PVVIH (10,99 %) sont retenus pour être enquêté.

Quant aux agents de santé, le choix raisonné a permis d’en d’identifier cinq (05). Au total, 57 personnes sont retenues pour les entretiens.

L’évaluation des pratiques alimentaires s’est faite à partir des :

-

indicateurs anthropométriques de l’OMS (2007) à savoir l’âge, la taille, le poids. Ceux-ci ont servi à calculer différents indices ;

-

connaissances, attitudes et pratiques (CAP) de la FA0 (2016) pour évaluer les liées à la nutrition à savoir : nombre de repas journaliers, nombre de famille d’aliments consommés, fréquence alimentaire minimale, minimum alimentaire acceptable.

Les données secondaires proviennent des statistiques et des rapports d’activités des centres de prise en charge.

1.2. Traitement des données et analyse des résultats

L’état nutritionnel des PVVIH est d’abord apprécié à partir des représentations qu’ont ces derniers de leur état au cours des trois mois précédents la date des enquêtes. Il est ensuite évalué sur la base des abaques du Z Score, Poids/Taille, Poids/Age, Taille/Age, une méthodologie développée par OMS (2007).

Les logiciels EPI DATA et SPSS ont servi respectivement à la saisie et à l’analyse des données.

Les variables numériques ont été décrites par la moyenne, l’écart type et les extrêmes, tandis que les variables nominales ont été décrites par des proportions. Les discours ont fait l’objet d’analyses du contenu et des représentations.

Résultats

3. Résultats

Les résultats de la recherche sont présentés à travers les axes suivants : représentation des personnes vivant avec le VIH sur l’alimentation, pratiques alimentaires des PVVIH, liens pratiques alimentaires et état de santé des PVVIH, vers une éducation nutritionnelle des PVVIH.

3.1. Prise en charge nutritionnelle et représentations de l’alimentation chez les PVVIH

Au Bénin, le protocole de prise en charge nutritionnelle des PVVIH est élaboré par le ministère de la santé. Il revêt divers aspects. La finalité de celui-ci c’est d’amener le PVVIH à améliorer ses habitudes alimentaires pour mieux cadrer avec son nouveau statut.

3.1.1. Objectifs et acteurs de la prise en charge nutritionnelle

La prise en charge nutritionnelle des PVVIH telle que pratiquée au Bénin vise trois objectifs : expliquer la relation entre la nutrition et le VIH ; expliquer comment maintenir une bonne nutrition chez les PVVIH ; donner des conseils de premiers soins en cas de signes cliniques. Elle est assurée par divers agents qualifiés de prestataires.

Sur les sites de prise en charge de Porto-Novo, c’est le personnel médical (médecin, sage – femme, infirmier) qui s’en occupe. Ceux, pris en compte par l’étude ont reçu une formation à cette fin. Quarante-trois PVVIH soit 82,69 % ont bénéficié des conseils sur la nutrition et son importance de la part du personnel traitant mais tous ne l’appliquent à cause des implications financières.

En dehors des sites de prise en charge ou de traitement, les milieux associatifs, les centres de promotion sociale, le domicile du patient se prêtent aussi à la prise en charge nutritionnelle. Les autres prestataires intervenant selon le cas peuvent être : nutritionniste, psychologue, assistant social, tous autres agents formés sur la prise en charge globale et sur la nutrition (sociologue, psychiatre, médiateur, animateur d’ONG ou communauté, conseiller conjugal, associations de PVVIH). Aucun des 52 PVVIH n’a bénéficié de l’intervention de ces acteurs bien que les actions puissent être complémentaires.

3.1.2. Procédure de la prise en charge nutritionnelle

La procédure de prise en charge nutritionnelle des adultes atteints du VIH, telle que l’indique la politique dans le domaine au Bénin vise à :

-

analyser l’état nutritionnel du patient (interrogatoire et examens cliniques conduisant à la réalisation de la courbe pondérale) ;

-

analyser et évaluer la ration alimentaire journalière du patient (entretien avec le patient) ;

-

donner des conseils nutritionnels intégrant les ressources locales disponibles ;

-

décrire les bonnes pratiques nutritionnelles et hygiéniques ;

-

décrire les conséquences nutritionnelles du VIH (perturbations nutritionnelles et métaboliques) ;

-

traiter les affections associées qui entravent la nutrition (candidoses orales ou œsophagiennes, diarrhée chronique, toux…) ;

-

proscrire les produits incompatibles au traitement (le tabac, l’alcool…) ;

-

prescrire des recettes nutritionnelles en tenant compte des éléments de la ration alimentaire en général et des groupes d’aliments comme : les macronutriments (protéines, glucides et protides) et les micronutriments (vitamines et minéraux).

L’efficacité de la prise en charge nutritionnelle peut s’apprécier entre autres, à travers l’influence qu’elle a, sur les représentations que se font les PVVIH de l’alimentation.

3.1.3. Représentations des PVVIH sur l’alimentation

Les acteurs du système de santé précisent qu’une personne infectée par le VIH/SIDA et qui ne montre pas de signes de maladie, ne nécessite pas un « régime VIH spécifique ». Cependant, ils doivent faire le maximum d’efforts pour adopter un modèle alimentaire sain et équilibré, de façon à répondre à leurs besoins accrus en protéines et en énergie et maintenir leur état nutritionnel car, une fois malade, les PVVIH auront des besoins particuliers.

Au regard des conseils et des orientations fournies par la prise en charge nutritionnelle, les PVVIH se représentent l’alimentation comme un élément important de leur survie. Toutefois, quatorze PVVIH soit 26,92 % n’ont pas varié leur alimentation après la connaissance de leur statut sérologique bien que tous aient menés leur propre recherche sur la question et que 82,69 % aient eu des conseils du personnel médical.

Malgré son caractère indispensable, faire face aux besoins alimentaires induit par l’infection crée un surplus de dépenses pour 59,62 % des PVVIH. Associé à ceci, d’autres facteurs tels que la consommation des médicaments et les symptômes que sont : maux de bouche, nausées, vomissements et fatigue, diminuent l’appétit des PVVIH ; ce qui les contraints parfois à se passer de certains aliments.

3.3. Pratiques alimentaires et effets sur l’état de santé des PVVIH

Les pratiques alimentaires ont une incidence sur l’état de santé ; celle-ci s’apprécie par la valeur de l’indice nutritionnel.

3.3.1. Pratiques alimentaires des PVVIH

L’alimentation des PVVIH est constituée d’une variété de mets, avec une fréquence de repas diversement adaptée selon les constituants nécessaires à l’organisme. Les différentes pratiques alimentaires chez les PVVIH sont présentées par le tableau n°1.

Tableau n°1 : Pratique alimentaires chez les PVVIH

Source : Travaux de terrain, novembre 2022

Il ressort de la lecture du présent tableau que 73,08 % des PVVIH ont un nombre de repas quotidien inadapté car ils n’arrivent à s’assurer trois (3) repas journalier. Ayant besoin d’une alimentation saine et équilibré pour maintenir le système immunitaire, il est recommandé une diversification des familles d’aliments consommés, mais 78,85 % ne parviennent à consommer quatre (4) familles d’aliments par jour. Cette situation les prédispose à un mauvais état nutritionnel.

Ainsi donc, seulement 26,92 % des PVVIH ont un nombre de repas journalier adapté et 21,15 %, un score de diversification alimentaire supérieur ou égal à 4 aliments. La fréquence alimentaire minimale est suffisante chez 71,15 % des PVVIH, par contre, 55,77 % arrivent à s’assurer un minimum alimentaire acceptable. Le score moyen est de 3,8 aliments avec un écart type de 0,14 ; les extrêmes sont de 2 et 6.

En termes d’aliments, tous les PVVIH (100 %) consomment fréquemment les céréales et tubercules ; 80,77 %, les fruits et légumes riches en vitamine A. Les œufs et les autres fruits et légumes sont moins consommés comme l’illustre la figure n°1.

Figure n°1 : Aliments fréquemment consommés par les PVVIH

Source : Travaux de terrain, novembre 2022

Une autre lecture de ces statistiques permet de constater que seulement 38 PVVIH (soit 73,08 %) ont introduits de nouveaux aliments (légumineux, fruits et légumes riches en vitamines A, produits carnés) dans leur consommation habituelle. Parmi ceux-ci, figure 4 des 9 PVVIH qui affirment n’avoir pas bénéficiés de conseil dans ce sens.

Qu’il l’ait varié ou pas, toutes les PVVIH ont accru les quantités de repas journalièrement consommées pour faire face aux besoins en vitamines (A, B, C, E) et en minéraux tels que le sélénium, le zinc et le fer.

La vitamine A nécessaire est trouvée dans les fruits et légumes de couleur vert foncé, jaune, orange et rouge et dans les feuilles de manioc, les carottes, la papaye, la mangue, l’huile de palme, le maïs, les patates douces, les jaunes d’œuf et le foie. Quant à la vitamine B nécessaire pour le maintien en bonne santé du système immunitaire et nerveux, elle est contenue dans le haricot blanc, la pomme de terre, la viande, le poisson, le poulet, la pastèque, le maïs, l’avocat et les légumes verts à feuilles. En ce qui concerne la vitamine C, les PVVIH la trouve dans les agrumes comme l’orange, le pamplemousse, le citron, la mandarine, les mangues, les tomates et les pommes de terre. Les aliments contenant de la vitamine E sont les légumes à feuilles vertes, les huiles végétales et le jaune d’œuf (OMS, FAO, 2003, p.21-22).

Pour pallier l’anémie liée aux carences en fer, une infection courante chez les PVVIH, ils sont astreints à la consommation des produits tels que les légumes verts à feuilles, les fruits secs, les bouillies de sorgho, de mil, la viande rouge, le poulet, le foie, le poisson, les fruits de mer et les œufs. Le sélénium se retrouve dans le pain, le maïs et le mil et les produits laitiers tels que le lait, le yaourt et le fromage. La viande, le poisson, la volaille, les œufs et tous les aliments riches en protéines. Le zinc est également important dans l’alimentation des PVVIH. On le trouve dans la viande, le poisson, la volaille, le maïs, les haricots secs, le lait et les produits laitiers (OMS, FAO, 2003, p.21-23).

2.2.2 Liens entre pratiques alimentaires et état de santé des PVVIH

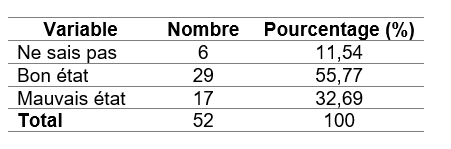

Les liens entre les pratiques alimentaires et l’état de santé des PVVIH peuvent être appréciés à travers les indicateurs de l’état nutritionnel de ces derniers. La recherche s’est basée sur la représentation des PVVIH de leur état de santé (tableau n°2) et le calcul des indices nutritionnels (figure n°2).

Tableau n°2 : Représentation des PVVIH de leur état de santé

Source : de terrain, novembre 2022

11,54 % des PVVIH n’ont pu apporter un jugement sur leur Travaux état de santé au cours des trois derniers mois précédents l’enquête. Toutefois, un peu plus de la moitié, soit exactement 55,57 % estime être en bon état de santé, car n’ayant pas constaté un amaigrissement ou une baisse de leur poids. Ces dernières situations, indicateurs de malnutrition sont évoquées par 32,69 % des PVVIH, qui estiment être dans un mauvais état sanitaire par rapport à leur situation il y a trois mois. Les indicateurs physiques de la malnutrition chez les PVVIH sont l’amaigrissement, le flottement dans des vêtements qui autrefois étaient sur mesures. La figure 2 présente la répartition des indices nutritionnels des 52 PVVIH.

Figure n°2 : Evaluation de l’indice nutritionnel des PVVIH

Source : Travaux de terrain, novembre 2022

Les indices nutritionnels calculés sont révélateurs de plusieurs situations. Le Z score P/T ˃ - 2 indique que 59,62 % des PVVIH présentaient un bon état nutritionnel lors des enquêtes alors que 40,38 % sont malnutris. De même, 80,77 % présentent un poids adapté à leur âge (Z score P/A ˃ - 2) tandis que 15,38 % ont une insuffisance pondérale.

Les pratiques alimentaires associés à la malnutrition sont la fréquence alimentaire minimale inadaptée et le minimum alimentaire acceptable insuffisant.

3.3. Vers une éducation nutritionnelle et le soutien des PVVIH

Pour faire face aux effets du virus du VIH sur le système immunitaire et qui se manifeste soit par des signes tels que : la fièvre, la perte de poids et surtout par des infections opportunistes (IO) comme les maux de gorge, la tuberculose, une éducation nutritionnelle des PVVIH s’avère indispensable. Pour rappel, 73,08 % des PVVIH de la recherche ont introduit de nouveaux aliments (légumineux, fruits et légumes riches en vitamines A, produits carnés) dans leur alimentation. Toutefois, la fréquence alimentaire minimale étant inadaptée et le minimum alimentaire acceptable étant insuffisant, il est nécessaire d’aller vers une éducation nutritionnelle systématique des PVVIH. Ceci leur donnera une chance de développer des habitudes alimentaires saines et de prendre des mesures pour améliorer leur état nutritionnel.

Bien que les infections opportunistes et les médicaments influencent la consommation et la nutrition, le PVVIH doit être renseigné sur le fait que, une nutrition adéquate renforce l’effet des médicaments absorbés, améliore son état de santé et influence positivement le temps de guérison. Pour ce faire, il est essentiel qu’il puisse bénéficier de l’accompagnement de l’ensemble des prestataires chargés de sa prise en charge nutritionnelle. Cela est très important car chez 59,62 % des PVVIH, les nouvelles orientations alimentaires représentent une augmentation des charges financières. Et c’est aussi là que le soutien de la prise en charge communautaire proposé par la procédure de prise en charge des PVVIH doit prouver son efficacité. Ceci passe par un ensemble d’aide et d’appuis (matériel, financier, éducationnel, administratif, nutritionnel, professionnel et organisationnel) à l’endroit des PVVIH.

Conclusion

Les PVVIH pris en charge à Porto-Novo considèrent l’alimentation comme étant importante pour leur maintien en bon état. Pour ce faire, ils consomment une variété d’aliments pour satisfaire leurs besoins énergétiques en diverses vitamines. Malgré la connaissance des aliments indispensables contenant ces vitamines, tous n’arrivent pas à s’alimenter convenablement. Bien que plus de la moitié soit bien portante, 40,38 % sont malnutris et 15,38 % ont une insuffisance pondérale. La fréquence alimentaire minimale inadaptée et le minimum alimentaire acceptable insuffisant en sont les causes. Ces situations les prédisposent à d’autres maux qui peuvent encore plus affecter leur système immunitaire déjà fragilisé par la maladie. A la prise en charge thérapeutique et psychologique doit s’ajouter l’éducation nutritionnelle, pour que le PVVIH de Porto-Novo ait connaissance des aliments adapter à son état de santé.

Références

AKE-TANO Odile, EKOU Franck, TETCHI Orsot Ekissi, KONAN Eugène Yao, KPEBO Dénise, SABLE Parfait, COULIBALY Amed, AKA AS, GBANE M, DAGNAN Ncho Simplice, 2015, « Déterminants de l’état nutritionnel des enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH suivis dans un centre de prise en charge à Abidjan (Côte d’Ivoire) », Revue Internationale des Sciences Médicales d’Abidjan ;17,1, ISSN 1817 – 5503, pp. 21-25.

Conseil National de Lutte Contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles, 2010, Rapport UNGASS 2010 du Burkina Faso : Suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH, 40 p.

EHOLIE Serge Paul et GIRARD Pierre-Marie, 2017, Mémento thérapeutique du VIH-SIDA en Afrique 2017, 3ème Edition, 259 p.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2016, Guide pour évaluer les Connaissances, Attitudes et Pratiques liées à la nutrition – Manuel CAP, 180 p.

KOUADO Evelyne, DAINGUY Marie Evelyne, ANGAN Goli Armand, ODOH-LOBA Cmy, KOUAKOU Kouamé Cyprien, FOLQUET-AMORISSANI Madeleine, 2022, « Pratiques alimentaires et état nutritionnel des nourrissons exposés au VIH dans un centre de santé à Abidjan », Rev int sc méd Abj : 24,19, ISSN 1817 - 5503, pp. 9-16.

Ministère de la Santé / Programme National de Lutte contre le SIDA, 2012, Politique, normes et procédures pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Bénin, 144 p.

MWADIANVITA Costa Kazadi, KANYENZE Faustin Ngoy, WEMBONYAMA Cécile Watu Malu, MUTOMB Florence Mujing, MUPOYA Kalombo, TAMBWE-A-NKOY Albert Mwembo, MWENZE Prosper Kalenga, 2014, « Etat nutritionnel des enfants âgés de 6 à 59 mois infectés par le VIH mais non traités aux ARV à Lubumbashi », Pan African Medical Journal 19:7, doi:10.11604/pamj.2014.19.7.3932, 8 p.

NGUEWO Estelle Anaëlle et WINKLER Gertrud, 2008, « Recommandations nutritionnelles pratiques avec exemples de menus pour personnes vivant avec le VIH/SIDA en Afrique Noire », Pan Africa Medical Journal – ISSN: 1937- 8688, [En ligne], URL : http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/1/1/full pp.2-18.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2005, « Nutrition et VIH/SIDA. Rapport du secrétariat », 8 p. [En ligne], URL : https://apps.who.int/gb/archive/ pdf_files/EB116/B116_12-fr.pdf. consulté le 28 avril 2023

OMS, 2007, « Indicateurs pour évaluer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant : conclusions d’une réunion de consensus du 6 au 8 novembre 2007 ». [En ligne], URL : https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241596664, ISBN: 9789242596663, 20 p.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2003, Vivre au mieux avec le VIH/SIDA - Un manuel sur les soins et le soutien nutritionnels à l’usage des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 97 p.

ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida), 2020, Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020, 40 p.

PIWOZ Ellen, PREBLE Elizabeth, 2001, VIH/SIDA et nutrition - Un examen de la littérature et des recommandations pour les soins et le soutien nutritionnel en Afrique subsaharienne. Soutien pour l’Analyse et la Recherche en Afrique, Bureau de l’Afrique, Division du Développement Durable, Agence des Etats-Unis pour le Développement International, 67 p.

SALEMI Ouassila, 2010, « Pratiques alimentaires des diabétiques. Étude de quelques cas à Oran (Algérie) », Économie rurale, 318-319, [En ligne], URL : http://economierurale.revues.org/index2816.html, pp. 80-95.

SOUROU Jacqueline Penty Miton, 2021, Evaluation des connaissances alimentaires et état nutritionnel des PV/VIH sous traitements antirétroviraux dans la zone sanitaire de Comè, Rapport de Licence professionnelle en nutrition diététique et technologie alimentaire. EPAC/UAC, 44 p.

United States Agency for International Development (USAID) 2004, « Nutrition et VIH/SIDA : Faits, lacunes et mesures prioritaires », [En ligne], URL : https://pdf.usaid.gov/ pdf_docs/pnacy268.pdf, 6 p.

Downloads

Publié

31 Juillet 2023

Comment citer

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2023,, mis en ligne le 31 Juillet 2023. Consulté le . URL: https://www.retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=299

Numéro

Rubrique

Qui sommes-nous ?

Licence

Copyright (c) 2023 SOUMANOU Raïmi et MONGBO Roch