10 |Variabilité climatique et émergence du paludisme à Bongor (Tchad)

Climatic variability and emergence of malaria in Bongor (Tchad)

Mots-clés:

Bongor| variabilité climatique| facteur climatique| Paludisme|Résumé

La présente étude met en exergue l’influence de la variabilité climatique sur le paludisme dans la ville de Bongor, au sud-ouest du Tchad. Les données climatologiques (pluviométrie, température et humidité relative) et les données pathologiques (nombre de cas de malades) utilisées ont permis de montrer le lien existant entre les facteurs climatiques et le paludisme. Les résultats montrent que la variation des facteurs climatiques conditionne le paludisme qui est omniprésent tout au long de l’année, avec une prédominance de juillet à octobre. Les stratégies de lutte contre le paludisme existent mais une sensibilisation plus approfondie doit être faite pour montrer les effets néfastes du paludisme.

Introduction

Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne (Mouchet et al., 2004, p. 165 ; Kilama, 2005, p. 278 ; Buonsenso et Cataldi, 2010, p.37 ; Unicef, 2013, p.2; Yandaï et al., 2017, p. 229).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 350 à 500 millions de cas de paludisme sont enregistrés chaque année dans le monde avec plus d’un million de décès (OMS, 2015, p. 4). Environ 25 à 35 % des consultations cliniques, 20 à 45 % des hospitalisations et 15 à 35 % des décès en milieu hospitalier sont dus à cette affection en Afrique subsaharienne (OMS, 2015, p. 5).

Au Tchad, de 2000 à 2012, la mortalité due au paludisme a été estimée à 42% atteignant 48% chez les enfants de moins de 5 ans. Les cas suspects de paludisme sont passés de 528 454 en 2011 à 1 272 841 en 2013 (PNLP, 2013, p.3) puis à 1 513 772 cas en 2014 avec 1 720 décès (PNLP, 2014, p. 5).

Pour faire face de manière efficace à ce “problème majeur de santé publique”, plusieurs actions ont été mises en place par les autorités tchadiennes. Pour réduire la maladie, la Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) qui est un traitement complet par médicament antipaludique a été administré de façon intermittente aux enfants de 3 à 59 mois au cours de la saison de haute transmission courte et ne dépassant pas quatre mois pour éviter la maladie (OMS, 2015, p. 12).

Par ailleurs, pour renforcer la lutte, le Tchad dans son plan stratégique de 2014-2018 a adopté des mesures de prévention de lutte contre le paludisme (PNLP, 2014, p. 11). Elles ont consisté essentiellement en des campagnes de distribution gratuite de Moustiquaires Imprégnées d’insecticide à Longue Durée d’Action (MILDA) sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les zones de forte endémicité comme Bongor. Chaque ménage a bénéficié d’une MILDA pour deux personnes. Cependant, ces mesures de prévention n’ont pas réduit le taux de prévalence du paludisme dans les zones endémiques du Tchad. Le paludisme prédomine sur la quasi-totalité du pays, avec une forte prévalence dans les zones centre, est et sud, où les analyses épidémiologiques ont mis en évidence que 98% de la population vivent dans des zones à risque (Yandaï et al., 2017, p. 229). Il constitue une menace constante pour la santé et entrave le développement économique des villes comme Bongor. L’analyse des données de la surveillance épidémiologique a montré que la transmission du paludisme est saisonnière dans la bande sahélienne (Yandaï et al., 2017, p. 229).

Les facteurs climatiques (précipitations, températures, humidité, etc.) jouent donc un rôle déterminant dans la transmission et la distribution du paludisme. Comme l’ont relevé plusieurs études, une bonne connaissance des paramètres climatiques locaux est d’une importance fondamentale pour traiter le problème de paludisme et pour mettre en place une stratégie de lutte adéquate (Gouataine S. et Baohoutou L., 2015, p. 108). C’est dans cette perspective que le présent travail s’inscrit.

Dans la ville de Bongor, le paludisme sévit d’une manière endémique. Les centres de santé enregistrent des taux de consultations élevés de paludisme par rapport à d’autres maladies (Enquête de terrain, 2018). Malgré les fréquentes campagnes de sensibilisation, les prises en charge gratuite de malades de paludisme, la distribution des moustiquaires imprégnées, le paludisme reste omniprésent. Cette situation conduit à l’analyse des facteurs qui contribuent à l’émergence et à la persistance du paludisme à Bongor. Le but visé dans cet article est d’étudier la variabilité climatique et son incidence sur l’émergence et le développement du paludisme à Bongor. En d’autres termes, quels sont les facteurs climatiques qui contribuent à l’accroissement du paludisme à Bongor ? Quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre le paludisme ?

Méthodologie

1. Matériels et méthodes

1.1. Présentation de la zone d’étude

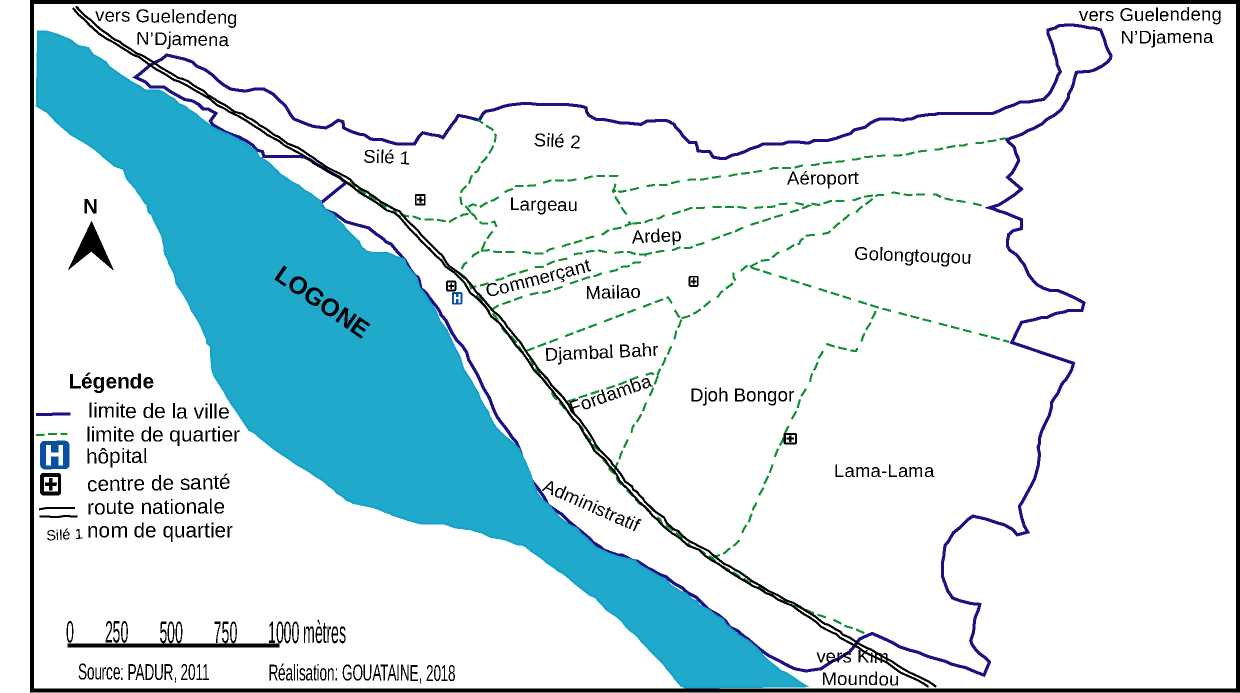

La ville de Bongor est située au sud-ouest du Tchad dans le département de Mayo-Boneye, région du Mayo-Kebbi Est. Bongor a une latitude Nord de 10,280° et une longitude Sud de 15,370°. Elle est située à 235 km de la capitale Ndjamena sur l’axe N’Djamena- Moundou, la ville économique du Tchad. Elle est construite au bord du fleuve Logone pratiquement en face de la ville de Yagoua à l’Extrême Nord du Cameroun. Cette position lui confère une double vocation : « ville lacustre » et « ville frontalière » (Carte n°1).

Carte n°1 : Carte de la ville de Bongor

Bongor possède un climat soudano-sahélien. La température moyenne à Bongor sur une période de 30 ans (1985-2015) est de 28,4°C et les précipitations sont en moyenne de 793,29 mm (période de 1960-2017) (Gouataine S., 2017, p. 110 et ASECNA, météo Bongor, 2018).

Fleuve d’Afrique centrale, Le Logone draine une partie du grand bassin endoréique du lac Tchad. Formé de la Vina et de la M'Béré, il se jette dans le Chari en rive gauche à N’Djamena après avoir traversé le pays. Cependant, en période de crue, le Logone alimente le marais toupouri en amont de Bongor dont une partie des eaux quitte le bassin du Lac-Tchad en se dirigeant vers l'ouest pour former le Mayo-Kebbi, sous-affluent du Niger. Il sert de frontière entre le Tchad et le Cameroun. Son débit à Bongor est de 492 m3/s pour une surface de 73 700 km2.

1.2. Données

Les données utilisées sont issues de la base des données de la DGM (Direction Générale de la Météorologie) et de l’ASECNA. Ce sont :

-

les données pluviométriques couvrant la période de 1960-2015 ;

-

les données de température de 1985 à 2015 ;

-

les données de l’humidité relative de 2002 à 2015.

Les difficultés d’acquisition des données sur des longues périodes ont conduit à la réduction des années d’étude en ce qui concerne les températures et l’humidité relative. Aussi, les lacunes constatées sur certaines années sont élevées et ne permettent pas d’avoir des analyses fiables. Les années choisies sont celles dont les lacunes sont inférieures à 5% et présentent une certaine fiabilité.

Les données sanitaires sont issues des statistiques de l’hôpital régional de Bongor et des centres de santé de la ville (Centre de santé n°1, centre de santé n°2, centre de santé de la mairie, centre Koweitien). Ces centres sont des établissements publics en dehors du centre Koweitien qui est un établissement religieux. Ces centres sont choisis car ils sont situés dans le périmètre de la ville et dépendent du district urbain de Bongor. Ce sont les registres bruts des examens médicaux issus des laboratoires. Ces registres ont fourni le nombre des malades de paludisme fréquentant les centres de santé. Les données utilisées vont de 2000 à 2015. Cette étude a l’ambition de travailler sur des séries longues mais les difficultés d’archivage et d’acquisition de ces données ne permettent pas de travailler sur une longue période.

Les enquêtes de terrain (questionnaire et entretien) ont été effectuées en complément des données sanitaires. Le questionnaire a été administré dans quatre (4) quartiers de Bongor (Administratif, Silé 1, Mailao et Lama Lama). Le choix de ces quartiers repose sur le fait qu’ils abritent chacun un centre de santé. Deux cent (200) personnes au total ont été enquêtés soit 50 par quartier, sur la base des critères suivants : être chef de ménage et vivre plus d’un an dans le quartier. En fonction des critères retenus, l’échantillon de 50 personnes par quartier est réaliste pour obtenir des résultats fiables. Aussi, en saison pluvieuse, les chefs de ménage sont pour la plupart dans les champs de riz car Bongor est une zone rizicole. Le fait de vivre plus d’un an dans le quartier permet de connaitre les difficultés de déplacement en saison pluvieuse et les réalités du terrain. Enfin, l’enquête s’est déroulée en juin et juillet 2018.

Le questionnaire a porté sur les manifestations du paludisme, les conditions de salubrité des différents quartiers, les moyens de lutte contre cette maladie.

Les entretiens ont été menés avec les laborantins des différents centres de santé, les responsables de ces centres et aussi avec le médecin chef district de Bongor. Ils ont été menés en complément des données d’enquêtes.

Les observations directes de terrain ont été aussi faites pour observer les facteurs environnementaux susceptibles de favoriser la reproduction des moustiques (tas d’ordures, zones inondables, zones insalubres). Un appareil photo, de marque Canon a été utilisé pour les prises de vue lors de la phase d’observation.

1.3. Méthodes

1.3.1. La moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique a été calculée pour analyser le régime pluviométrique à la station de Bongor. C’est le paramètre fondamental de tendance centrale, représentée par la « normale », moyenne calculée sur la période d’étude pour chaque paramètre climatique considéré (pluviométrie, température et humidité). Elle permet d’identifier les mois pluvieux et secs et d’établir un lien avec la propagation du paludisme. Il s’agit d’additionner les valeurs des différents paramètres et les diviser par le nombre des années correspondantes. Elle s’exprime de la façon suivante :

La moyenne a permis de caractériser l’état climatique moyen et de calculer les indices de dispersion les plus significatifs tels que l’écart-type.

Le calcul de l’écart type a permis d’évaluer la dispersion des valeurs autour de la moyenne « normale ». Il se détermine par le calcul de la racine carrée de la variance : où V est la variance. L’écart-type est par excellence l’indicateur de la variabilité.

Le logiciel Instat a permis de calculer la moyenne des différentes variables.

1.3.2. Les anomalies centrées-réduites (indice pluviométrique)

L’indice pluviométrique est calculé pour apprécier le comportement interannuel de la pluie et permet de dégager les années sèches et humides. À partir de l’écart type, ont été calculées les anomalies centrées réduites pluviométriques interannuelles, en standardisant au préalable les données pluviométriques. Les anomalies sur chaque station se calculent par la formule suivante :

Où

= anomalie centrée réduite pour l’année i

= la valeur de la variable

= la moyenne de la série

= l’écart-type de la série.

La macro Hydrolab insérée sous Excel a permis de déterminer les années sèches et humides. L’année est sèche si l’indice est inférieur à 0 et elle est humide si l’indice est supérieur à 0. Cet indice permet ainsi d’identifier si l’état pluvieux ou sec de l’année conditionne l’émergence du paludisme.

1.3.3. Etude de la relation entre les différents paramètres

Cette section concerne l’établissement de la corrélation entre les paramètres climatiques (précipitations, température, humidité relative) et les données sanitaires (nombre de paludéens). La corrélation suppose un lien entre ces deux variables différentes. Ces variables sont représentées en nuages de points dans un repère orthonormé. Dans le cas où le nuage de points qui permet la corrélation entre les deux variables x et y prend une forme allongée, et que les points qui le constituent se regroupent au voisinage d’une droite, un coefficient de corrélation linéaire (r) peut être calculé. Il s’agit de procéder d’abord aux changements de variables avant de calculer la corrélation.

Le coefficient de corrélation linéaire r, entre les deux variables x et y, est donné par la formule suivante :

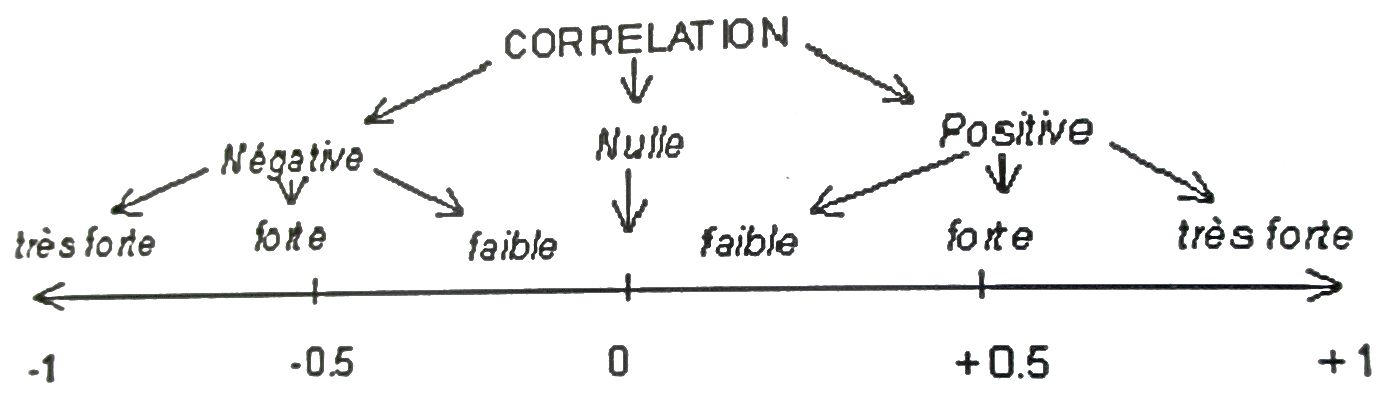

Si le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1, la corrélation existe entre les deux variables. Elle est parfaite si elle est égale à 1. Cette interprétation est faite selon le schéma ci-après.

Les variables mises en corrélation sont la pluviométrie et les données d’examens cliniques, la température et les données d’examens cliniques et l’humidité et ces mêmes données. La macro Hydrolab insérée sous Excel a permis de déterminer cette corrélation.

1.3.4. Analyse des données d’enquêtes de terrain

Les données issues des enquêtes de terrain ont fait l’objet de traitement manuel pour les différents entretiens. Pour le questionnaire, les différentes questions ont été codifiées. Après leur saisie sous Excel, elles ont été calculées. Ceci a permis d’extraire les différentes variables pour bien comprendre l’émergence et la persistance du paludisme à Bongor.

Résultats

2. Résultats

2.1 Une pluviométrie variable dans le temps

Les précipitations ont été très instables dans la ville de Bongor de 1960 à 2015. Ceci se traduit par les indices pluviométriques standardisés (Figure n°1).

Figure n° 1 : Variabilité interannuelle des précipitations à Bongor

Cette figure présente l’indice pluviométrique de la station de Bongor. Pour la première décennie (1960 à 1969), l’année 1963 est déficitaire par rapport à l’ensemble des années de la décennie. La deuxième décennie est particulièrement sèche. Les indices sont faibles en 1972 et 1973. A partir de 1980, la situation change. De 1982 à 1985, c’est la période de sécheresse, l’année 1983 s’est démarquée car la sécheresse a été extrême avec un indice de -2,21 et l’année 1984 avec -1,7. Ces deux années sont représentatives de la situation pluviométrique qui prévalait en cette période dans le sahel. Le déficit pluviométrique est observé jusqu’en 1990 avant de se stabiliser. La décennie 1990 est aussi marquée par une péjoration pluviométrique. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que la situation pluviométrique est redevenue normale. L’année 2012 s’est révélée plus humide avec un indice de 2,72.

La variation mensuelle des précipitations montre aussi que les mois de juillet, août et septembre enregistrent des précipitations dépassant les 100 mm (Figure n°2) occasionnant des inondations. Les enquêtes de terrain ont montré que 80% de la population enquêtée est exposée à l’inondation. Ceci indique que la population de Bongor est vulnérable à l’inondation. Les mois de juillet, août et septembre concentrent à eux seuls, plus de 60% de la quantité pluviométrique tombée.

Figure n°2 : Variation moyenne mensuelle des précipitations à Bongor (1960-2015)

2.2. Impact de la pluie sur le paludisme

La variation pluviométrique n’est pas sans conséquence sur la propagation du paludisme au sein de la population. En effet, en établissant une corrélation entre le nombre de malades et la pluviométrie, on trouve le résultat suivant (Figure n°3).

Les infections paludéennes sont influencées par les précipitations avec une corrélation de 0,80. Ceci atteste du lien existant entre les précipitations et le paludisme à Bongor. Par ailleurs, le paludisme apparait tout le temps à Bongor avec une forte occurrence de juillet à octobre (Figure n°4).

Figure n°4 : Cas de malades de paludisme enregistrés

Les mois de juillet, août et septembre enregistrent des taux élevés de paludisme (36,5%). Bien que le paludisme sévisse pendant toute l’année, il domine principalement en saison pluvieuse (juin à septembre). En effet, pendant cette période, les eaux de ruissellement, la présence des mares et des tas d’ordures imbibés d’eau constituent les gîtes idoines de reproduction des anophèles (Photo n°1). Cette concentration pluviométrique engendre aussi de fréquentes séquences sèches et pluvieuses, transformant le fleuve Logone et ses bras en une succession de mares, lieu de reproduction préféré des moustiques.

Photo n°1 : Tas d’ordures et mare constituant un nid idéal de reproduction des moustiques

Cette planche présente l’insalubrité aux abords de l’hôtel de chasse (photo de gauche). Ce tas d’ordures, associé aux eaux stagnantes (photo de droite) constituent un gîte idéal de reproduction des moustiques.

Le paludisme est une maladie à vecteur qui sévit dans le district de Bongor urbain. En général, on remarque que le paludisme sévit tout au long de l’année à Bongor et ce sont les saisonnalités de taux de transmission qui sont mis en évidence.

2.3. Une instabilité thermique

La ville de Bongor est caractérisée par des températures chaudes tout au long de l’année. Les mois les plus chauds (mars et avril) précèdent immédiatement la saison des pluies, mais les températures deviennent plus basses pendant la saison des pluies.

La contrainte thermique due à la chaleur est un problème plus important que la contrainte thermique due au froid (les températures minimales ne tombent généralement pas en dessous de 15° C). La contrainte thermique due à la chaleur est examinée en termes de températures maximales et de températures minimales élevées.

Les données de température de l’air ont été analysées à partir de statistiques descriptives (valeurs moyennes) et de représentations graphiques. Cette analyse a permis de comprendre la variation saisonnière et interannuelle des températures minimales, moyennes et maximales de la station de Bongor (Figure n°5).

Figure n°5 : Variation interannuelle de la température

Sur cette figure, nous remarquons une variation constante de la température. Le comportement thermique, dans l’ensemble montre que l’année 1996 se révèle être moins chaude par rapport à l’ensemble de la série. Les années 1998 et 2004 se révèlent être les plus chaudes de l’ensemble de la série considérée. Cette variation interannuelle ne permet pas de dégager les mois chauds et froids de Bongor comme le révèle la figure n°6.

Figure n°6 : Variation de la température moyenne mensuelle à Bongor (1985-2015)

Ce graphique montre que la température diffère d’un mois à un autre. Les températures les plus élevées sont observées en mars, avril et mai marquant ainsi le début de la saison pluvieuse. C’est aussi une période marquée par la forte canicule avec l’apparition des maladies liées à la chaleur. Les températures les plus basses s’observent en novembre, décembre et janvier. Ces mois sont les plus froids caractéristiques de Bongor. La saison pluvieuse est caractérisée par des températures oscillant entre 25 et 28°C.

Le coefficient de corrélation entre la température et le paludisme est de 0,35. Cette corrélation suppose une dépendance faible du paludisme à la température. La chaleur omniprésente offre des conditions idéales de reproduction des anophèles, surtout par scissiparité. Cette corrélation montre tout de même la part de la température dans l’émergence du paludisme. Elle contribue, avec la pluviométrie à accentuer le risque du paludisme à Bongor.

2.4. Variabilité de l’humidité relative

L’analyse de l’humidité relative a été effectuée à partir des données de 2002 à 2015 et a permis de comprendre l’influence des fluctuations hygrométriques annuelles sur les précipitations dans la plaine de Bongor (Figure n°7).

Figure n°7 : Cycle moyen annuel de l’humidité relative à Bongor (2002-2015)

Cette figure montre la variation mensuelle de l’humidité relative d’un mois à un autre. Le mois de février enregistre l’humidité relative la plus faible (28,65%). Alors que les mois de juillet et d’août enregistrent les valeurs les plus élevées. La courbe de variation est unimodale. En mettant en corrélation l’humidité relative et le nombre de cas de paludisme, on se rend compte qu’il existe un lien entre l’humidité relative et le paludisme (0,45). Cette corrélation montre que le paludisme dépend aussi de la dynamique de l’humidité relative. La recrudescence du paludisme à Bongor est liée à l’intensification de l’humidité de l’air provenant de la rétention des eaux et du fleuve Logone qui borde la ville.

2.5. Comportements humains créant les conditions de développement des anophèles

L’ensemble des paramètres climatiques offre un écosystème favorable à la vie des anophèles. La ville de Bongor est atypique car le quartier administratif de Bongor compte parmi ceux dont le risque de paludisme est élevé (38,4%) par rapport à Silé 1 (32,3%), Lama-lama (21,7%) et Mailao (7,6%). Et ce, à cause du niveau d’insalubrité qui y domine (Photo n°2).

Photo n°2 : Tas d’ordure au quartier administratif

Les canaux d’évacuation des eaux de pluie sont orientés vers ce quartier pour se déverser dans le fleuve Logone. Ces canaux bouchés et non curés, des bacs à ordures inexistants, des tas d’immondices, une insalubrité grandissante offrent des conditions favorables à la multiplication des anophèles dans ce quartier. 62,5% des enquêtés affirment que ce quartier est le plus insalubre par rapport au quartier Mailao qui apparait être le plus propre de ces quatre quartiers enquêtés (53,7%).

La ville de Bongor est aussi atypique par son utilisation inadéquate de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA). En effet, ces moustiquaires sont distribuées chaque année pour lutter contre le paludisme mais elles ne sont pas utilisées correctement. 32% des enquêtés affirment utiliser ces moustiquaires pour clôturer leurs jardins (Photo n°3). 12% les utilisent aussi pour protéger leurs chèvres des piqûres des moustiques. 25% en font usage dans la fabrication des filets de pêche.

Photo n°3: Moustiquaires imprégnées utilisées comme clôture à Bongor

Cette photo montre les moustiquaires utilisées comme enclos. L’aspect de ces moustiquaires prouve qu’elles sont encore neuves. Cette pratique est caractéristique de Bongor.

Conclusion

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que les paramètres climatiques sont très instables au sud-ouest du Tchad, comme dans l’ensemble de la zone soudano-sahélienne. Cette instabilité se caractérise par des précipitations intenses, des fréquentes séquences sèches, des températures élevées et une humidité relative très instable. Ces variations ne sont pas sans conséquence sur la santé de la population. En effet, cette étude a montré que les paramètres climatiques conditionnent et favorisent la prolifération du paludisme même si d’autres facteurs secondaires sont associés. Ces paramètres, de par leur instabilité, créent des conditions favorables à la prolifération des agents vecteurs, responsables du paludisme.

Le paludisme est l’un des fléaux qui touche une bonne partie de la population de la ville de Bongor. Le taux de mortalité à lui accorder est élevé, le gouvernement tchadien a engagé plusieurs moyens de lutte avec l’aide des ONG. En effet, plusieurs campagnes de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA) sont organisées chaque année à Bongor pour une prévention efficace.

Les soins d’urgence et les examens concernant le paludisme sont gratuits. Les couches vulnérables (enfants de moins de 59 mois et les femmes enceintes) sont prises en charge gratuitement. Quatre CPS (chimio prévention du paludisme saisonnier) ont lieu chaque année pour la distribution gratuite de sulfadoxine/Pyrimethamine (500 mg/25 mg) + Amodiaquine (153mg) pour les enfants de 03 à 59 mois.

L’assainissement du cadre de vie et le ramassage des ordures permettraient aussi de lutter contre le paludisme. En effet, des bacs à ordures sont déposés dans certains quartiers de la ville de Bongor. Il est important pour les décideurs d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour remédier à une utilisation inappropriée des moustiquaires et pour améliorer le cadre de vie.

Références

Références bibliographiques

ADEWI Essotalani, DUBREUIL Vincent, 2012 « Variabilité climatique et paludisme à Kara, une ville du nord-Togo », Publ. Ass. Int. Clim, 25, p. 57-62.

BAOHOUTOU Laohote, 2007, Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les quatre dernières décennies (60-99) : variabilités et impacts, Thèse de doctorat, Université de Nice, 245 p.

BASKA Toussia Daniel Valerie, 2016, « Saisonnalité et récurrence des maladies hydriques, vectorielles et respiratoires dans la ville de Mokolo (Extrême-Nord Cameroun) » in ZIEBA Felix Watang, KOSSOUMNA Liba’a Natali, GONNE Bernard (éds), Pressions sur les territoires et les ressources naturelles au Nord-Cameroun. Enjeux environnementaux et sanitaires, Editions Clé, Yaoundé, p. 213-231.

BUONSENSO Danilo, CATALDI Luigi. 2010, «Watch out for malaria: still a leading cause of child death worldwide » Italian Journal of Pediatrics, 36: 58. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1824-7288-36-58.

DIATA Victor, 1991, « Climat et maladies pulmonaires chez l’enfant à Brazzaville », Climat et santé, 5, p. 115-133.

DIOMANDE Beh Ibrahim, KOLOTIOLOMA Alama Coulibaly et SOUMAHORO Saï Pou, 2017, « Variabilité climatique et recrudescence du paludisme à Niangon dans la commune de Yopougon-Abidjan (Côte d’Ivoire) », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, 3, p. 89-106.

GOUATAINE Seingué Romain, 2014, « Evolution des contraintes pédoclimatiques au développement des cultures sur la plaine de Bongor », Revue Scientifique du Tchad, CNAR, vol 1(4), p. 32-39.

GOUATAINE Seingué Romain, BAOHOUTOU Laohoté, 2015, « Mise en évidence de la variabilité pluviométrique sur la plaine du Mayo-Kebbi (sud-ouest du Tchad) », Rev. Ivoir. Sci. Technol., 25 (8), p. 93-109.

GOUATAINE Seingué Romain, 2017, « Influence des variabilités pluviométriques sur la variation des prix des produits agricoles dans le Mayo-Kebbi », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, 3, p. 107-117.

KILAMA Wallace, 2005, « Ethical prospective on malaria research for Africa » Acta. Trop., 95: 276 – 284.

KOUOKAM Magne Estelle, 2012, « Paludisme et interprétations sociales du changement climatique à l’ouest du Cameroun », Territoire en mouvement : Revue de géographie et aménagement [En ligne], 14-15 | URL : http://tem.revues.org/1726 ; DOI : 10.4000/tem.1726.

MARTINY Nadège, DESSAY Nadine, YAKA Pascal, TOURE Ousmane, SULTAN Benjamin et al., 2012, « Le climat, un facteur de risque pour la santé en Afrique de l’ouest », La Météorologie, Météo et Climat, p.73-79.

MBAYE Ibrahima et Patrice PAUL, 2010, « Enjeux agricoles et sanitaires du changement climatique en Casamance (Sénégal) », Publications de l’Association internationale de climatologie, 23, p. 391-396.

MOUCHET Jean, LAVENTURE Sylvain, BLANCHY Sandra, 2004, « La reconquête des Hautes Terres de Madagascar par le paludisme », Bull Soc.Pathol Exot, vol. 90, p. 162-168.

OGOUWALE Euloge, 2006, Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : indicateurs, scénarios et prospective de la sécurité alimentaire, Thèse de doctorat, Université d’Abomey-Calavi, 302 p.

OMS, OMM, 2012, Atlas de la santé et du climat, Genève, Suisse, 64 p.

OMS, 2015, Seasonal malaria chemoprevention (SMC) for Plasmodium falciparum malaria control in highly seasonal transmission areas of the Sahel subregion in Africa, Available from:http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_smc_policy_recommendation.

PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme), 2013, Rapport annuel d’Activités. Ministère de la Santé Publique, 27 p.

PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme), 2014, Plan Stratégique 2014- 2018, Ministère de la Santé Publique, 39 p.

ROUQUAYROL Zelia, 1993, Epidemiologia e saude. Rio de Janeiro: MEDSI, 527 p.

TAUFFLIEB Roger et SAUGRAIN Jean, 1960, « Anophélisme sans paludisme au nord Tchad », Bull. Soc. Pathol. Exot., 53 (2), pp. 150-152.

UNICEF. 2013, La situation des enfants dans le monde en 2012. Available from:http://www.unicef.org/french/sowc/files/SOWC_2012_Main_Report_LoRes_PDF_FR_03132012.pdf.

YANDAÏ Fissou Henry, MOUNDINE Kebfene, DJOUMBE Ephraïm, BOULOTIGAM Kodbesse, MOUKENET Azoukalne, KODINDO Israel Demba et HINZOUMBE Clément Kerah, 2017, « Perception de risques du paludisme et utilisation des moustiquaires au Tchad », Int. J. Biol. Chem. Sci. 11(1), p. 228-236.

Downloads

Publié

Comment citer

Numéro

Rubrique

Licence

Copyright (c) 2023 GOUATAINE Romain, YMBA Maimouna